展示会出展を成功させるコツを初心者向けに解説!

- 2025年8月20日 (更新:2026年1月20日)

- サイン・ディスプレイ

さまざまな企業が集まる展示会は、全国でも多く行われています。そんな展示会に出展することになった・・・。初めての担当者にとっては、準備の段取りや当日の対応は大きな不安の種です。『何から手をつければいいのか』『失敗したらどうしよう』と悩む方も多いでしょう。

今回は、初心者でも滞りなく展示会を終え、成果につなげるための出展のポイントをわかりやすく解説します!

企業の担当者が展示会出展で抱えている課題とは?

展示会出展は魅力的な営業手段ですが、初めて担当する企業の担当者は次のような悩みを抱えがちです。

・何から準備すればいいかわからない

・必要な物や印刷物、ブース装飾のイメージが湧かない

・当日の来場者対応やスタッフ配置が不安

・終了後のフォローや成果測定の方法がわからない

・とにかく大きな失敗なく終えたい

まだ展示会出展に慣れていない方は、段取りや流れを把握できていないことがストレスの大きな原因になります。

展示会とは?

展示会とは、業界やターゲットが集まるイベントで、企業が商品やサービスを紹介する場です。直接来場者と接点を持ち、商品を体験してもらえるため、営業やマーケティングの重要な機会となります。どんな展示会の種類があるのか、詳しく見てみましょう。

展示会の種類は?

特定の業界や業種に絞った展示会

特定の業界に絞った展示会は、来場者がその分野の企業担当者・専門家に絞られるため、商談やリード獲得の質が高いのが特徴です。

1.IT・テクノロジー系

・CEATEC(シーテック):最新のIT・エレクトロニクス・デジタル技術の展示会

・Interop Tokyo:ネットワークやクラウド、セキュリティ関連企業が集まる

・Japan IT Week:ソフトウェア、AI、DX、マーケティングなどIT関連の総合展示会

→初心者におすすめの展示会は、「Japan IT Week」(日本最大級のIT・DX総合展示会で、ソフトウェア・AI・セキュリティなど分野ごとに分かれているため、ニッチな分野でも出展しやすい。)

2. 製造・ものづくり系

・機械要素技術展:部品・材料・加工技術に特化

・国際ロボット展:産業ロボットやAIロボティクスの最新技術

・JIMTOF(工作機械見本市):世界的に有名な工作機械展示会

→初心者におすすめの展示会は、「ものづくりワールド」(日本最大級のものづくりの展示会で、設計・製造ソリューションや部品加工など幅広い分野をカバー。中小企業の出展も多い。)

3. 医療・ヘルスケア系

・国際モダンホスピタルショウ:病院運営・医療機器・システム関連

・MEDTEC Japan:医療機器の製造・設計に関する展示会

・健康博覧会:健康食品・フィットネス・予防医療など

→初心者におすすめの展示会は、「CareTEX」(介護業界向けの、介護用品・サービスのBtoB展示会で、介護業界初心者企業の出展実績も多い。)

4. 建築・インテリア・不動産系

・建築・建材展:住宅・ビルの建築資材や設備機器

・Japan Home & Building Show:住宅・リフォーム関連

・インテリアライフスタイル展:家具・雑貨・デザイン製品

→初心者におすすめの展示会は、「ジャパンビルド」(住宅、ビル、商業・公共施設など、あらゆる建築物を対象とした建築総合展で、サンプル展示や実演で初心者でも注目を集めやすい。)

5. 食品・飲料系

・FOODEX JAPAN:アジア最大級の食品・飲料展示会

・スーパーマーケット・トレードショー:流通業向けの商品提案

・カフェ・喫茶ショー:カフェ業界専門の展示会

→初心者におすすめの展示会は、「FOODEX JAPAN」(海外バイヤーも多く来場。試食・実演でアピール可能。)

6. 環境・エネルギー系

・エコプロ:環境技術やサステナブル製品

・スマートエネルギーWeek:再生可能エネルギー・水素・電池など

・NEW環境展:リサイクル・廃棄物処理技術

→初心者におすすめの展示会は、「SMART ENERGY WEEK」(水素・燃料電池、太陽光、蓄電池、スマートグリッド、風力など、再生可能エネルギー技術を一堂に集めた大型展示会で、自社の得意分野に合わせた小規模な出展から段階的に始めやすい。)

地域の企業や商圏内の顧客を対象にした展示会

地元の企業同士の交流や販路開拓、一般消費者へのPRを目的に開催されることが多いです。

・大阪勧業展

・しんきんビジネスフェア

・北陸技術交流テクノフェア

・ふるさと名品オブ・ザ・イヤー など

複数業界の企業が集まる大型展示会

特定業界に限定されず、ビジネス全般や最新トレンドを網羅しているため、初心者でも参加しやすく、出会いの幅を広げやすいのが特徴です。

・東京インターナショナル・ギフト・ショー:生活雑貨、インテリア、ファッション、食品など幅広い商品が対象の国内最大級の商談見本市

・ビジネスチャンスEXPO:フード、ライフスタイル、ものづくり、サービス・DXなど、多種多様な分野の企業が集う総合展示会

など

企業同士の取引や商談を目的にしたBtoBの展示会

「新規顧客開拓」が狙いなら多業界型展示会、「営業手法を学びたい」ならマーケ特化展示会、「まずは手軽に商談を始めたい」ならオンライン型がおすすめです。

・Startup JAPAN EXPO:スタートアップ企業を中心に、革新的な技術やサービスを持つ企業が多数出展する展示会

・Xビジネスフェア:ジャンルや産業の既成概念にとらわれない「尖った」ビジネスモデルを紹介する展示会

・BtoB Growth EXPO:営業やマーケティングにフォーカスしたBtoB向けの展示会・セミナー型イベント など

一般消費者を対象に商品・サービスを直接PRするBtoCの展示会

一般消費者に直接商品やサービスを体験してもらい、販売促進やブランド認知につなげられるのが特徴です。

・東京味わいフェスタ:東京産の食材や郷土料理を都内各地で味わえるイベント

・東京ガールズコレクション:ファッションショーと展示・販売が融合した大型イベント

・ツーリズムEXPOジャパン:旅行先の魅力を体験型でPRできる大型イベント など

展示会出展の目的・役割やメリットとは?

ここで、企業が展示会に出展することで得られる5つのメリットを見てみましょう。

・見込み顧客と直接接点を持つことができる

展示会では、一度に多数のターゲット層と顔を合わせることができます。商品やサービスを直接体験してもらうこともでき、ただWebサイトなどでPRするのとは違った、直接的なPRができます。

・ブランド・企業の認知向上を図れる

ロゴやブースのデザイン、スタッフの対応やプレゼンなどで自社を印象づけることができます。また、ネットや広告では伝わらない「雰囲気」や「信頼感」を演出できるため、ブランディングにも最適です。

・新商品の発表・情報発信などができる

発売直前や直後の商品をリアルタイムで紹介ができるため、ニュース性や話題性を活かして注目を集めることが可能です。また、メディア関係者や業界関係者も来場する展示会では、プレスリリースだけでは届きにくい情報を直接伝えることもできます。

・既存顧客との関係が強化できる

展示会では新規顧客だけでなく、既存顧客とも接点があります。普段の取引では伝えきれない商品やサービスの魅力を直接紹介できるため、信頼感や安心感をさらに高めることができます。対応次第では、リピート受注や追加注文のきっかけにもつながります。

・競合・市場の情報収集ができる

サービスをPRする場であると同時に、業界内の動向や競合他社の取り組みを直接観察できる貴重な機会でもあります。他社の展示内容、ブース構成、プロモーション方法や来場者の反応を間近で確認することで、市場のトレンドや顧客ニーズを把握できます。情報収集が一度にできるという面においても非常に最適です。

・地域や業界内で横のつながりができる

展示会は、出展者と来場者の商談の場であると同時に、同じ地域や業界に属する企業同士が顔を合わせ、交流できる貴重な機会でもあります。普段の業務ではなかなか接点のない同業他社や関連業界の担当者と直接話すことで、新たな情報交換や協業のきっかけが生まれます。

展示会出展のデメリットは?

展示会出展には多くのメリットがありますが、一方で、企業として注意しておくべきデメリットも存在します。これらを理解した上で、展示会の準備を整えることが大切です。

・準備が大変

スケジュール管理や物品手配、ツール制作などが多く、担当者の業務負担が増えてしまう可能性があります。展示会準備になかなか時間が割けないというときは、展示会出展のサポートをしてくれる制作会社や印刷会社に依頼するのがおすすめです。

・競合他社に埋もれてしまう可能性がある

他社と似たようなブースや訴求内容では目立たず、せっかく準備をしたのに全然集客できなかった…ということも。少しでも目立たせるために、差別化した展示会ブースや体験型など、興味をひく工夫をしましょう。

展示会出展で企業が成功するための6つのポイント

ただ出展するだけでは思うような成果が得られない展示会。初めての出展でも滞りなく、そして成果を出すために押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。

・目的・目標を明確にし、ターゲットと訴求ポイントを整理する

展示会出展で一番大切なのは、「何のために出展するのか」をはっきりさせることです。目的として挙げられるのは、新規顧客の開拓、既存顧客との関係強化、新商品の認知度アップなど。目的が曖昧だと、ブースデザインや資料作りも方向性がブレてしまうため、しっかりと最初に固めましょう。

また、ターゲット層を具体的に設定することで、来場者への声かけや配布物の内容も最適化できます。

・展示会情報の収集と費用対効果を分析する

展示会に出展する前に、まずどの展示会が自社に最適かをしっかりと調べることが重要です。来場者層、過去の出展企業、競合の参加状況、会場の規模や地域性などを比較・分析することで、自社の目的に合った展示会を選べます。

また、出展にかかる費用や準備の手間と、期待できる成果(商談件数、リード獲得、ブランド認知向上など)を見積もり、費用対効果を「見える化」しておきましょう。これにより、無駄な出費を避け、限られたリソースを最大限に活用する出展計画を立てることができます。

・スタッフの選定と役割分担をしっかり行う

展示会での成果は、ブースに立つスタッフの対応力に大きく左右されます。そのため、事前に出展スタッフを適切に選び、役割を明確にしておきましょう。接客担当、デモンストレーション担当、受付・案内担当など、それぞれの強みや経験に応じた配置を行うことで、来場者への対応がスムーズになり、効率的に、効果的な商談や情報提供が可能になります。

また、スタッフ間で事前に役割や動き方を共有しておくことで、ブース運営中の混乱を防ぎ、チーム全体で統一感のある接客ができます。

・ 段階的な準備で当日を迎える

展示会は準備が8割と言われます。後に紹介する展示会準備のスケジュールをおさえて、逆算し、余裕を持って進めることで、当日のトラブルや抜け漏れを防ぎましょう。

・来場者を惹きつけるブース演出と接客を心がける

競合他社が並ぶ展示会では、来場者に足を止めてもらう工夫が必須です。遠くからでも目立つブースの看板やデザイン、試食・試用・デモなど体験型の展示、話しかけやすい明るい雰囲気づくりが集客へつながるポイントです。また、スタッフが積極的に来場者へ声をかけ、ニーズを引き出す接客をすることで、成果につながります。

来場者を惹きつけるブースの例としては、「スタッフ全員が同じユニフォームを着る」があります。そうすることで、ブース全体に統一感を出すことができます。弊社が出店した「産業交流展」では、ブースをコーポレートカラーのナレッジイエローで統一し、黄色のユニフォームを全員が身につけました。

・展示会後のフォローをしっかりと行う

展示会で得たリードや商談機会を成果に結びつけるためには、出展後のフォローが欠かせません。来場者へのお礼メールや資料送付、商談内容の確認などを迅速に行いましょう。そうすることで、関係構築がスムーズになり、受注や契約につながる可能性が高まります。

・効果測定のための具体的な指標設定を行う

展示会出展の成果を正確に把握するためには、事前に具体的な指標(KPI)を設定しておくことが大切です。たとえば、獲得リード数、商談件数、アンケート回収数、SNSやWebでの反応、ブース来場者数などが指標として活用できます。これらの数値をもとに出展後の効果を分析することで、どの施策が成功したか、改善すべき点はどこかを明確に把握できます。事前に目標値を設定しておくことで、出展計画の精度も高まり、次回以降の展示会戦略に役立てることができます。

展示会出展の流れやスケジュールは?

展示会に出展する際には、やみくもに準備を始めるのではなく、全体の流れを把握し、計画的に進めることが成功のカギとなります。ここでは、一般的な展示会出展までのスケジュールを時系列で紹介します。

・6か月前~出展の検討・企画

まずは、自社が展示会に出展する目的を明確にしましょう。新規顧客の獲得、既存取引の拡大、商品やサービスの認知度向上など、目的によってブース設計や訴求方法が変わってきます。また、どの展示会に出るのか、出展規模や予算を検討し、出展申込を行います。

・3~4か月前:準備・設計

出展が決まったら、展示会ブースのデザインやレイアウトを検討します。同時に、配布資料やノベルティ、プレゼン内容なども計画しましょう。展示会当日までに製作が必要なものが多いため、この時期に外部の制作会社へ依頼しておくことがポイントです。

・1~2か月前:広報・実務準備

展示会の開催が近づいてきたら、招待状の送付や自社ホームページ、SNSを通じた告知を行います。また、来場者とスムーズにコミュニケーションを取るために、接客マニュアルやチーム内での役割分担を確認しておきましょう。必要に応じてリハーサルを実施すると安心です。

・当日:運営・接客

展示会当日は、来場者に積極的に声をかけ、ブース内で商品やサービスを体験してもらうことが大切です。名刺交換やアンケートの収集など、見込み顧客の情報を確実に集めましょう。自社ブースでの来場者対応はもちろん、会場を徘徊して、競合他社の展示や市場のトレンドを把握するのも忘れずに。

・展示会後:フォローアップ

展示会の成功を左右するのは「その後のフォロー」です。名刺交換をした相手やアンケート回答者に、できるだけ早くお礼メールや営業提案を行いましょう。また、展示会の効果を振り返り、次回への改善点をまとめておくことも重要です。

展示会出展にかかる費用は?

展示会に出展する際は、ブースの設営費用だけでなく、準備から運営までさまざまな費用が発生します。

・出展料(小間代)

最も基本的な費用が、展示会主催者に支払う「出展料」です。1小間あたり数十万円が相場で、大規模な展示会では100万円を超えることもあります。広いスペースを確保すればするほど費用は大きくなります。

・ブース装飾・施工費

小間料だけでは机や壁面は含まれず、装飾はオプションとなることが一般的です。パネルや展示什器、照明、装飾デザインを依頼すると数十万円~数百万円かかることもあります。自社で用意するか、業者に依頼するかによっても大きく変動するため、何を使うかよく検討しましょう。

・販促物・印刷物費用

パンフレット、チラシ、ノベルティ、展示パネルなども欠かせません。数百部~数千部を用意する必要があるため、部数や仕様によって変動はしますが、数十万円~を見ておきましょう。来場者に持ち帰ってもらう大事なツールなので、質と量のバランスを意識しましょう。

・人件費・交通費

展示会当日はスタッフを配置する必要があります。営業担当者や説明スタッフの人件費に加え、遠方の展示会であれば交通費や宿泊費もかかります。

・その他の費用

インターネット回線や電源工事、搬入出にかかる費用も見落としがちです。特に大型の製品を展示する場合、輸送費や設置費がかかります。

展示会出展における注意点(よくある失敗)とは?

・目的が曖昧なまま出展してしまう

「とりあえず参加してみよう」という姿勢では、ブースの作り方も接客の仕方も定まりません。新規顧客を獲得したいのか、自社の認知度アップを図りたいのか、既存顧客とのつながりを強くしたいのかなど、目的を明確にしてから準備を進めましょう。

・ブースデザインや導線をあまり考えずに出展する

ブースは“企業の顔”です。スペースを埋めるだけの配置や、通りがかりの人が立ち寄りにくいレイアウトでは、せっかくの来場者を逃してしまいます。コンセプトを伝えるパネルや、入りやすい導線を意識したデザインが欠かせません。

・スタッフ教育が不十分

展示会は営業担当だけでなく、多くの社員が参加する場合もあります。しかし「商品説明が統一されていない」「接客態度にばらつきがある」といったケースは意外に多いもの。短時間でも事前にロールプレイングやトークの統一を行っておくといいでしょう。

・名刺や資料の管理がずさん

展覧会当日は数多くの名刺交換や資料配布が行われます。ところが「誰とどんな話をしたのか」を記録しておかなければ、展示会後のフォローにつなげられません。名刺にメモを残す、データ化して管理するなど、情報整理の仕組みを準備しておきましょう。

・展示会後のフォローを怠る

展示会後のアプローチこそが成果に直結する部分です。「忙しくて手をつけられないまま時間が経ってしまった」…ということがないように、展示会開催後1週間を目安にお礼メールや提案資料を送るなど、スピード感を持った対応を心がけましょう。

展示会ブース・ツール制作会社の選び方

展示会に出展する際、ブースのデザインやツールは来場者の第一印象を左右する大事な要素です。せっかく出展するのなら、目立つものや良いものに仕上げて集客につなげたいところ。以下のポイントを参考に、自社に合ったパートナーを選びましょう。

・実績や得意分野をチェックする

制作会社によって得意とするジャンルや業界があります。過去の施工事例や制作実績を確認し、自社の商品やサービスの特徴を効果的に伝えられるデザインを得意としているかどうかをチェックしましょう。

・要望に合った提案やアドバイスをしてくれるか

依頼した内容を形にするだけでなく、展示会の目的に応じた提案をしてくれる会社を選びましょう。打ち合わせの際にこちらの要望をしっかりと汲み取り、的確なアドバイスをしてくれるかも重要な判断基準です。

・トータルサポートの有無

デザイン・施工だけでなく、パネルやパンフレット制作、ノベルティ手配までワンストップで対応できる会社であれば、担当者の負担を大幅に減らせます。特に初心者の場合は、相談しながら一括で任せられる体制のある会社を選ぶと安心です。

展示会出展サポートの事例は?

弊社でお手伝いさせていただいた、展示会出展サポートの事例をご紹介します。

フクビ化学工業株式会社 様 北陸技術交流テクノフェア2025出展ブース

「教育と学生をテーマとした取り組みを紹介したい」というご要望にお応えし、展示会ブース装飾の制作を企画からお手伝いいたしました。

来場者の興味をひくよう、そして取り組みへの理解やフクビ化学工業様への理解がしっかりと深まるように、一つの一貫した、「学び」をテーマとするプロジェクトを掲げました。展示パネルでは写真や図などを使用して、学生にも分かりやすく、かつパッと目をひくデザインや構成に仕上げました。その結果、ブース訪問者が昨年から約100人増加しました!

⬇︎詳しい制作の流れや工夫ポイントはこちら!

株式会社別川製作所 様 e-messe展示会サポートツール一式

「ICTを活かした夢の世界を表現し、ものづくり企業としてだけではなくテック企業としてのブランドの認知や浸透を目指したい。」「自社のサービスを周知したい。」「XRグラスを使用した新塗装工場内の実証動画を見せたい。」といったご要望をかなえるべく、e-messe展示会の出展をまるっとサポートさせていただきました。

単なるデジタル化への移行ではなく、リアルとバーチャルが融合する新しい工場の形デジタルプラントや、人とモノがつながる未来の働き方を表現できるよう、CGなども活用しながら動画を制作し、合わせて、サービスを紹介するチラシやパンフレット、ブース装飾(タペストリー、テーブルクロス、ロールアップバナー、ポスターパネル)も制作しました。

⬇︎さらに詳しくはこちらから!

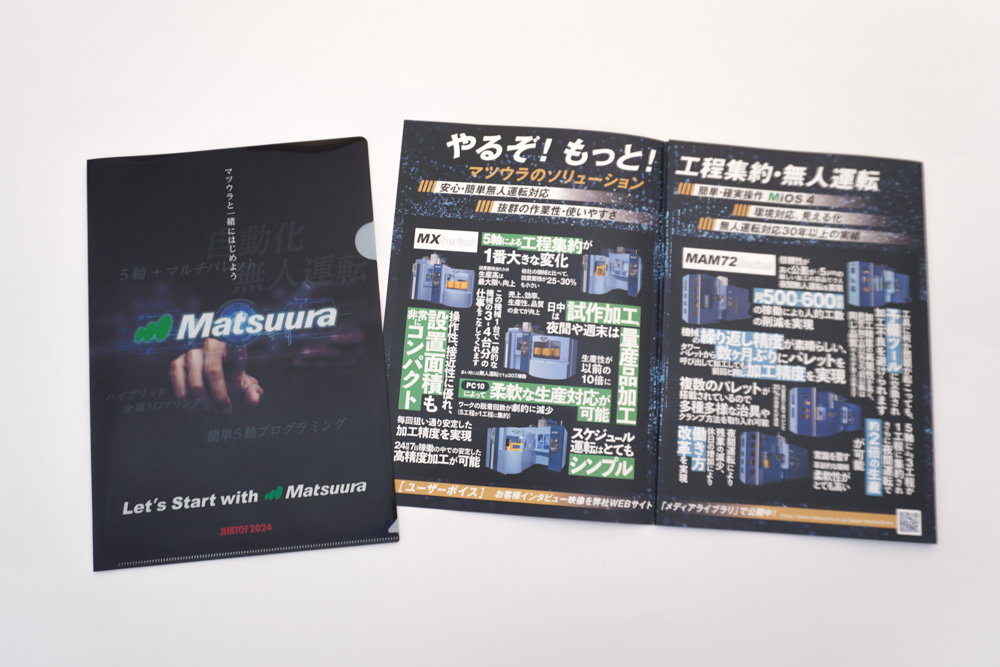

株式会社松浦機械製作所 様 JIMTOF展示会サポートツール一式

いただいたご要望は、「JIMTOF(日本国際工作機械見本市)に向けて専用の配布カタログやクリアファイル、ノベルティを制作したい。」「新聞・雑誌広告を出稿して来場の促進、Webサイトへの誘導を図りたい。」「テーマとして掲げる「Let’s Start with Matsuura」を表現したい。」など。これらに応えるため、コーポレートカラーの黒と緑をいかしたボールペン、バッグ、メモパッド、ネックストラップなどのオリジナルグッズや、来場された方が展示会で体感したことを帰ってからも振り返ってもらえるようなカタログとクリアファイルを制作しました。また、テーマに合わせて配布物や広告のコピー、デザインを考案しました。

アフターJIMTOFとして、展示会が終わってからも情報を得られるWebサイトに誘導するため、カタログやクリアファイル、新聞・雑誌広告には二次元コードをつけるなどの工夫をしています。

⬇︎さらに詳しくはこちらから!

展示会出展で成功するコツのまとめ

展示会は単なる「一日限りのイベント」ではなく、企業にとって大きな営業・広報活動の場です。目的を見失わず、しっかり準備を進め、終了後まで見据えた戦略を立てることで、展示会出展の成果をあげましょう!

・出展目的を明確にする

・展示会の情報収集を徹底し分析する

・計画的なスケジュール管理をする

・来場者目線のブース設計をする

・展示会出展の目標(KPI)をしっかりと定める

・展示会後のフォローを徹底する

・外部の制作会社を活用する

展示会出展のサポートは石川県の弊社・能登印刷にお任せください

弊社・ナレッジクライマー(能登印刷)では、印刷会社として積み上げたノウハウを活かし、ポスター・チラシ・カタログ・ブース装飾などのツールをはじめとして、展示会出展をまるごとサポートさせていただきます。また、展示会後のフォローに役立つWebサイトや動画などの制作も可能。ご要望にあわせて展示会出展の企画・デザイン・撮影などから一貫してお手伝いさせていただいております。

「展示会出展をしたいが何をしたらいいか分からない」、「必要なツールや情報発信について教えて欲しい」といったご要望やお悩みから、しっかりと伴走してサポートさせていただきますので、お気軽にご相談いただければと思います。

石川県に限らず、全国対応可能! お客様に丁寧にヒアリングさせていただき、ご要望に寄り添いながら展示会のお手伝いをさせていただきますので、ご興味ございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

⬇︎弊社の展示会出展サポート

アーカイブ

- のとのお仕事 (41)

- 基本がわかる!シリーズ (21)

- 成功事例まとめ (8)