知られざる社内報の効果! 働きやすい企業に成長するコツとは?

- 2025年9月24日 (更新:2025年9月25日)

- 一般印刷

人材の定着や組織の一体感がますます重要視される今、企業の成長を支える手段として「社内報」が注目されています。特に、リモートワークや多拠点展開が進むなかで、社員一人ひとりに経営理念やビジョンを浸透させることは簡単ではありません。

その解決策のひとつとしてあげられるのが「社内報」です。今回は、社員の声を拾い上げ、経営層の想いを届けることで、組織力を大きく高める社内報の効果や魅力について、分かりやすく解説します。

企業の経営者が抱えている課題とは?

・組織全体の一体感を作りたい

・経営理念やビジョンをもっと浸透させたい

・社内のコミュニケーションを活性化したい

・組織力でもっと企業を成長させたい

理念やビジョンが浸透していないとどうなるか?

上記のお悩みの中でも、特に目を逸らしてはいけないのが、組織の進む方向性を示す羅針盤のような役割を担う「経営理念やビジョンの浸透」です。では、それらが浸透していなければ、どのような問題があるのでしょうか。

・社員の行動に一貫性がなくなる

社員が判断や行動をするときの基準になる理念やビジョンが浸透していないと、社員ごとに価値観がバラバラになり、部門間で方向性が食い違うなどの問題が生まれます。その結果、組織全体としての一体感が欠け、会社としての成果が出にくくなります。

・仕事が「作業」になり、モチベーションが下がる

理念やビジョンは、仕事の意味や目的を社員に伝えるものでもあります。これが共有されていないと、社員は「なぜこの仕事をしているのか」が見えにくくなり、業務が単なる作業に感じられてしまいます。目的意識が希薄になると、モチベーション低下や離職リスクにもつながります。

・外部への発信力が低下し、ブランディングにも支障が出る

理念やビジョンが社内で根づいていないと、顧客や取引先、採用候補者に対しても一貫性のあるメッセージを伝えられません。結果として、企業ブランドの信頼性や魅力が薄れ、外部からの評価にも影響を及ぼします。

上記のお悩みを解決し、理念を浸透させる手段のひとつとして、インナーブランディングに欠かせない「社内報」があります。

社内報とは?

「社内報」と聞くと、イベント告知や人事異動のお知らせといった、事務的な情報をまとめただけのものをイメージする方もいらっしゃるのではないでしょうか。確かに、かつての社内報は「連絡事項を全社員に伝えるための紙媒体」という側面が強くありました。

しかし、現代の社内報はそれ以上の役割を担っています。単なる情報伝達にとどまらず、経営者のビジョンを社員に届ける場であり、社員同士のつながりを強めるためのコミュニケーションツールでもあるのです。

たとえば、経営方針や新規事業の背景を丁寧に解説すれば、社員は「なぜこの取り組みが必要なのか」を理解しやすくなります。また、社員の声や活躍を取り上げることで、社内に共感やモチベーションを生み出します。さらに、紙媒体とデジタル媒体を組み合わせれば、情報の「保存性」と「速報性」を両立することも可能です。

経営者や人事・広報担当者がうまく社内報を活用すれば、単なる「お知らせ」ではなく、企業成長を後押しする大きな力となるのです。

社内報の目的・役割やメリットとは?

・情報共有ができる

社内報の大きなメリットのひとつは、全社員が共通の情報を得る仕組みをつくれることです。部門や役職によって情報の偏りが生じやすい企業にとって、社内報は全社で同じ方向を向くためのツールとして活用できます。

・経営理念・ビジョンの浸透ができる

社内報で経営者が掲げる理念や方針を社員に伝えることで、会社の方向性を全社員が理解しやすくなります。日々の業務の中では見えにくい「会社全体の考え方」を可視化し、社員一人ひとりがそのビジョンを達成するためにどう動くか、自分の役割を理解し見つめ直すきっかけになります。

・社員のモチベーションを向上できる

社員の活躍や部門間の取り組みを紹介することで、社員同士の相互理解が深まり、モチベーションが向上します。結果として、離職率の低下や組織への参加意識の強化といった成果につながります。

・社内コミュニケーションを活性化できる

社内報は、経営層からのトップダウン情報だけでなく、社員の声を取り上げるボトムアップの仕組みとしても重宝されます。情報の双方向性を確保することで、風通しの良い組織文化を作ることができます。

・組織力を強化できる

社内報は、組織全体の力を底上げするツールとしても活用できます。部署や世代を越えて情報を共有することで、普段関わりの少ない社員同士の理解が深まり、協力体制が生まれやすくなるほか、経営層の考えや将来のビジョンを繰り返し発信することで、社員の行動が「会社の方向性」と自然に一致していきます。その結果、意思決定やプロジェクトの推進がスムーズになり、組織全体のパフォーマンス向上につながります。

社内報のデメリットは?

社内報には多くのメリットがありますが、一方で、注意しておくべきデメリットやリスクも存在します。これらを理解した上で、社内報をうまく活用していきましょう。

・手間がかかる

企画、取材、編集、デザイン、配布…。社内報の制作には多くの工程があるため、担当者が兼任の場合、日常業務と並行して進めるのは大きな負担になってしまいます。社内報の制作を専門とする会社や外部パートナーに依頼することで、手間をかけず効率的に、質の高い社内報を発行できます。

・読まれないリスクがある

せっかく時間とコストをかけて制作しても、社員が興味を持たなければ意味がありません。経営層のメッセージばかりで一方的な内容になってしまうと、読む側のモチベーションは下がってしまいます。社員アンケートを実施し、現場が知りたい情報や身近な話題を取り入れることが大切です。読者参加型のコンテンツを増やし、読まれる社内報に仕上げましょう。

・情報の鮮度が落ちやすい

紙媒体の社内報は編集から配布までに時間がかかり、速報性に欠けるという弱点があります。タイムリーな情報発信ができなければ、読む人の関心を引き続けるのは難しいかもしれません。そのため、紙媒体は「まとめ」や「特集記事」として活用し、日々の速報やリアルタイム性が求められる情報はデジタル媒体(社内ポータルやアプリ、ツール)で発信する、といった使い分けが効果的です。詳しくは「社内報は紙媒体とデジタル媒体どっちがおすすめ?使い分けは?」をご覧ください。

社内報は紙媒体とデジタル媒体どっちがおすすめ?使い分けは?

社内報を企画する際に必ず議論になるのが、「紙で発行するか、それともデジタルで配信するか」という点です。どちらにも一長一短があり、自社の状況や目的によって最適な形は変わります。ここでは、それぞれの特徴と使い分けのポイントをご紹介します。

・紙媒体のメリット・デメリット

【メリット】

・手に取って読める安心感がある

・保存性が高く、あとから読み返しやすい

・デザイン性が高く、特集記事や写真を楽しく見せることができる

・ITリテラシーに左右されず、誰でも読める

【デメリット】

・印刷・配送コストがかかる

・制作から配布までに時間がかかり、速報性に欠ける

・デジタル媒体のメリット・デメリット

【メリット】

・リアルタイムで情報を発信できる

・動画やリンクなど、多様な表現方法を使える

・閲覧データを分析でき、改善に活かしやすい

・コストを抑えやすい

【デメリット】

・情報が流れていきやすく、保存性が低い

・ITツールに不慣れな社員には届きにくい

おすすめは「併用」と「使い分け」

紙かデジタルかを二者択一で考える必要はありません。例えば、紙媒体は特集やインタビューなど「じっくり読ませたい記事」に活用し、デジタル媒体は速報や日常的な情報共有に活用する、といった組み合わせが有効です。

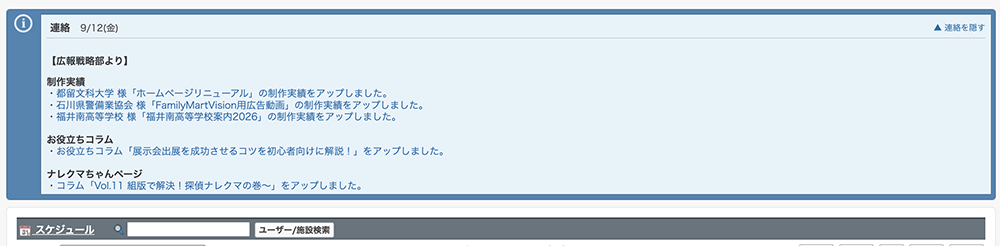

弊社・能登印刷では、紙媒体の社内報は年に2回発行しており、デジタル媒体の全社情報共有ツールとしては、サイボウズ株式会社様の「サイボウズOffice」とMicrosoft(マイクロソフト社)様の「Microsoft Teams」を使用しています。

デジタル媒体の方では、「こういうイベントがあるので参加しませんか」といったお知らせや、社員にお願いしたいこと、「HPを更新したのでご覧ください」「新しい営業ツールを作成したのでご活用ください!」といった、ちょっとした情報を発信する場として活用しています。

このように目的ごとに媒体を使い分けることで、コストを抑えつつ社員にとって価値のある情報を届けられます。次の見出しでは、その具体的なツールと社内報との違いを紹介します。

社内報以外のインナーブランディング手段との違いや効果的な組み合わせ

企業内のコミュニケーションには、社内報以外にもさまざまな手段があります。社内報はそれらと「競合」するのではなく、むしろ「組み合わせることで効果を高められるツール」として捉えましょう。

・ITツール

TeamsやSlackといったチャットツールは、リアルタイムな情報共有や業務連絡に長けています。しかし、情報が流れやすく残らない点が課題です。メールや掲示板なども同様に情報発信スピードは早いですが、堅苦しくなりやすく、社員の関心を引くのが難しい一面があります。一方で社内報は、一定の期間における重要な出来事や会社の方向性を整理・蓄積できるため、後から振り返る資料としても有効的です。このように、ITツールと社内報の役割分担をして相乗効果を高めましょう。

例えば、新規プロジェクトの立ち上げはチャットで即時共有し、その経緯や成果を社内報で特集する、といった組み合わせです。

・リアルイベント

社内イベントや社員旅行、懇親会といった、社員とリアルに接する施策は、社員同士の信頼関係を築くことができます。ここに社内報を組み合わせることで効果が倍増します。

・社員旅行の様子を特集し、写真やエピソードを掲載する

・社内レクリエーションで活躍した社員をインタビューする

・懇親会後に寄せられた声やアンケートをまとめ、次回企画に活かす

リアルの体験を「記録・共有・拡張」する役割を社内報が担えば、社員の記憶にも残るため、イベントの効果はさらに高まり、社員同士のつながりが強固なものになるでしょう。

弊社のBBQ大会など社内イベントも、毎回社内報で記事になっています。

・対外的活動

さらに、リブランディングや広報活動などの外向きの施策とも社内報を連動させると、経営的な相乗効果が生まれます。

例えば、

・新しいブランドメッセージを社内報で解説し、社員が理解・共感しやすい形で発信する

・メディア掲載や広報活動の舞台裏を取り上げ、社員に「自分たちの会社が社会でどう見られているか」を伝える

・社長を広告塔としてCMや採用サイト等に登場させ、その時の感想などを社長に取材する

などです。社内報を通して、「社員を会社の最初のファンにする」ことを意識しましょう。

↑ 弊社でお手伝いさせていただいた、株式会社ホリ乳業様のリクルートムービーでは、社長自らが出演しています。このように「社長が頑張っている姿」を発信するのも、社員の共感を呼ぶひとつの手ですね。

社内報の効果を発揮させ、企業成長につなげる3つのポイント

せっかく時間やコストをかけて発行するなら、その効果を最大限に発揮させたいですよね。ここでは、社内報を企業成長につなげるための3つのポイントをご紹介します。

・社員同士のつながりを強める、楽しいコンテンツを掲載して社内報に愛着を持ってもらう

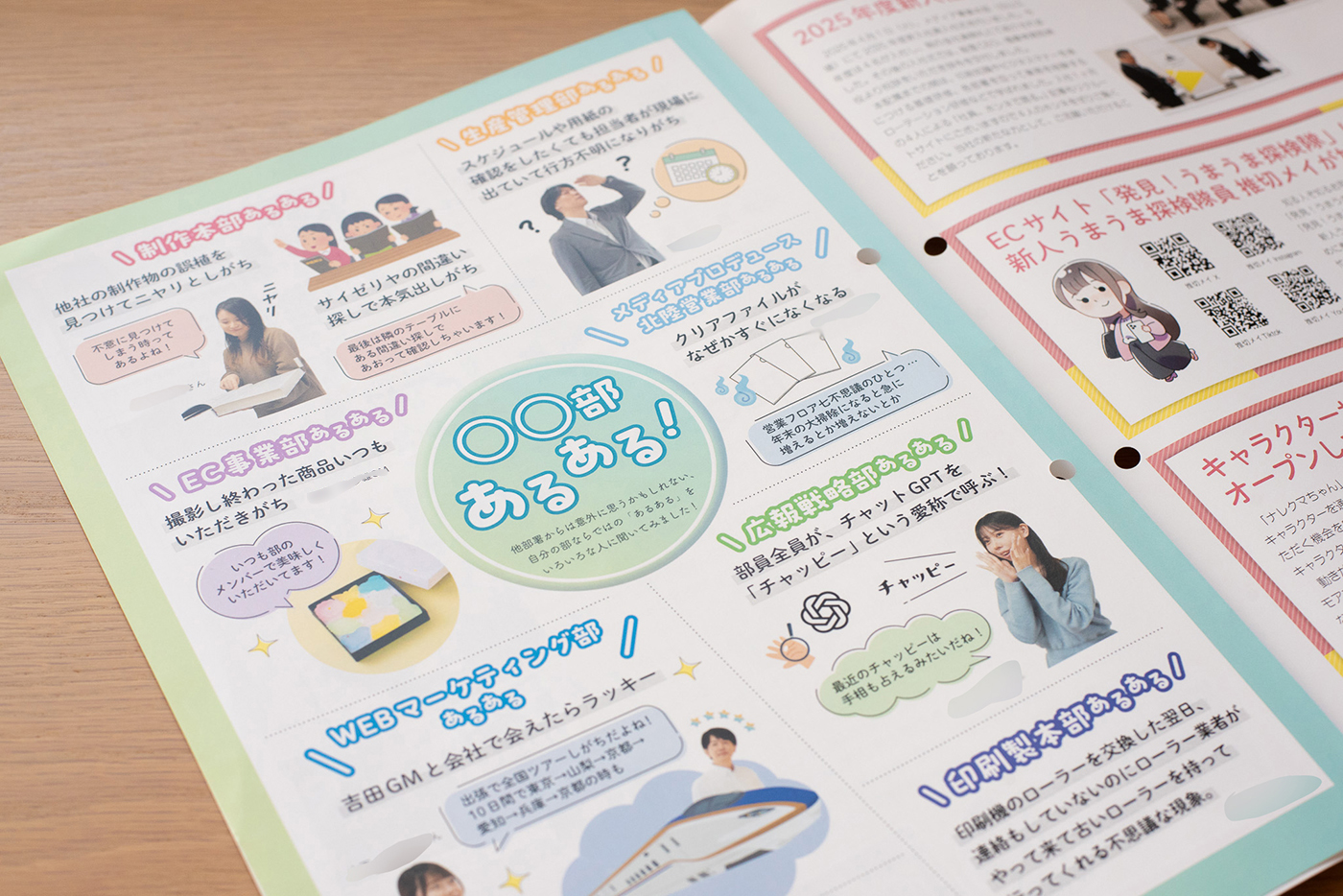

社内報の大きな役割のひとつが、社員同士の「つながり」をつくることです。たとえば、部署をまたいだ社員紹介、趣味や特技の共有コーナー、仕事の裏側を伝えるインタビューなどを掲載すると、普段の業務だけでは見えない一面を知るきっかけになります。ここで大切なのは、できるだけ多くの社員を巻き込むことです。原稿や写真の提供を募ることで、社内報が「読むもの」から「一緒につくるもの」へと変わり、愛着を持って読まれるようになります。

【コンテンツ例】

・社内の人とサシ飲みするなら誰と行きたい!?

・最近買ってよかったものをみんなにおすすめするコーナー!

・旅行記を共有しよう

・カバンの中身お見せします!

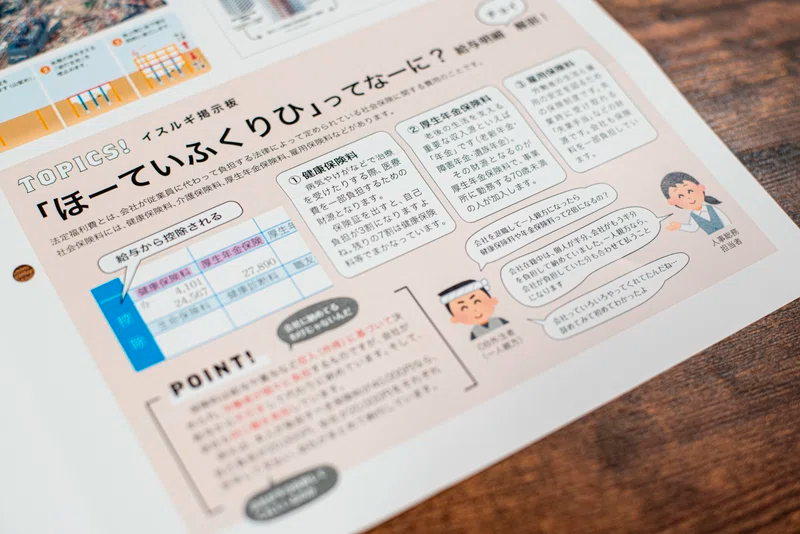

・「ほーていふくりひ」ってなーに?(給与明細を解説するコーナー)

弊社の社内報制作では、編集チームがテーマを決定したら、全社員に向けてGoogleフォームでアンケートを送信。そこからいくつかピックアップし、写真提供をお願いして掲載しています。

・継続的に発信し、効果を測定する

社内報は一度発行して終わりではなく、継続的に発信していくことに価値があります。定期的に届くことで「次はどんな内容かな」と社員の期待が生まれ、社内コミュニケーションのリズムがつくられます。

また、効果測定も欠かしてはいけません。デジタル社内報であれば閲覧数やアンケート結果を確認できますし、紙媒体であれば配布後の反応や社員の声を収集できます。こうしたデータをもとに改善を重ねることで、より社員に届く社内報へと進化していきます。

・経営理念・ビジョンを「自分ごと化」させる

社内報は、経営理念やビジョンを社員一人ひとりに浸透させる強力な手段でもあります。ただ理念を掲げるだけではなく、「自分の仕事にどう関わるのか」を感じられるようなコンテンツを掲載しましょう。

たとえば、ビジョンに基づいて取り組んでいるプロジェクトを特集したり、社員インタビューを通して「理念が現場でどう活かされているか」を紹介します。経営層からの発信と現場社員の声を組み合わせることで、抽象的な言葉が日々の仕事に結びつき、自然と「自分ごと化」されていきます。

【例】理念が「お客様第一」であれば、現場社員が顧客の課題を解決したエピソードを取り上げる。「現場社員が語る、お客様第一を実感した瞬間!」

社内報で理念を浸透させる際の注意点(よくある失敗)とは?

社内報は、とても有効的なツールではありますが、使い方を誤ると、理念の浸透どころか社員の関心を失わせてしまうリスクもあります。ここでは、よくある失敗例とその対策をご紹介します。

・理念やビジョンを押し付けるだけの記事にする

経営層からの一方的なメッセージをそのまま掲載するだけでは、自分の業務とどう結びつくのかが見えず、編集者目線の社内報になってしまいます。その結果、共感が生まれず、理念がただの飾りになってしまう可能性も。社内報で理念を浸透させるには、現場社員の具体的な事例や成功体験を紹介するなど、理念が実際の仕事にどう活かされているかを示すことが大切です。

・連載や継続が途切れる

社内報を単発で発行して終わってしまうと、社員の記憶には残らず、理念浸透や社内コミュニケーションにはつながりません。一度発行しただけでは効果に繋がりにくく、定期的に発信する仕組みを作り、毎号のコーナーや連載企画として関連コンテンツを継続的に掲載することが重要です。こうすることで、社員の理解や共感が徐々に深まっていきます。

・理念やビジョン、社内報の内容が難解すぎる

専門用語や抽象的な表現ばかりでは、社員はあまり理解できずに、さらっと読み飛ばしてしまうことがあります。理念やビジョンを自分ごととして感じてもらうには、簡単な言葉で説明し、具体的に示しましょう。図解やマンガを活用するのもいいですね。

・社員参加の仕組みがない

経営層だけが理念を語る形式では、社員は受け身になりがちで、あまり頭には入ってきません。社員からの意見や体験談を募集するコーナーを設けるなど、双方向の仕組みを作りましょう。社員自身が考え、発信する機会があることで、理念のインプットとアウトプットが自然に可能になるほか、社内報に興味を示させることができます。

社内報を外注する制作会社・印刷会社の選び方

社内報の制作を自社だけで行うのは、負担が大きく、時間や手間がかかるものです。そのため、専門的なノウハウを持つ会社に外注して、効率よく、質の高い社内報を作成する企業が増えています。しかし、制作会社や印刷会社の選び方を誤ると、思った効果が得られないことも。ここでは、社内報を外注する際のポイントをご紹介します。

・社内報制作の経験と実績があるか

依頼先が社内報の制作経験を持っているかを調べましょう。会社の理念やビジョンを社員に浸透させるためには、単なる紙面制作の技術だけでなく、文章構成や編集、デザイン、コンテンツ企画のノウハウが求められます。過去の制作実績やサンプルを確認し、貴社の目的に合った社内報を作れるかどうかを見極めましょう。

・提案力と企画力があるか

単に原稿をデザインに落とし込むだけでなく、企画段階から相談できる制作会社を選ぶことが大切です。社員の関心を引き、理念やビジョンを自然に浸透させるには、特集やインタビュー、アンケートの活用などの企画力が欠かせません。提案力のある会社なら、貴社の課題や目的に合わせたアイデアを提供してくれます。

・デジタル・紙媒体両方に対応できるか

社内報は紙媒体だけでなく、デジタル版としても発行するケースが増えています。印刷だけでなく、PDFや社内ポータルへの掲載、社内報Webの制作など、複数媒体での配信に対応できる会社を選ぶと手間を大幅に省けます。また、デジタル版では動画やリンクを活用できるため、より参加型で魅力的なコンテンツ作りが可能です。

・コストや納期のバランスを確認する

外注する際には、コストと納期のバランスも重要です。制作費だけでなく、原稿作成のサポートや撮影、編集、印刷まで含めたトータルコストを比較しましょう。また、スケジュール通りに発行できるかも確認しましょう。特に季刊や年数回の定期発行の場合、安定した納期管理ができる会社を選ぶと安心です。

能登印刷の社内報の制作事例は?

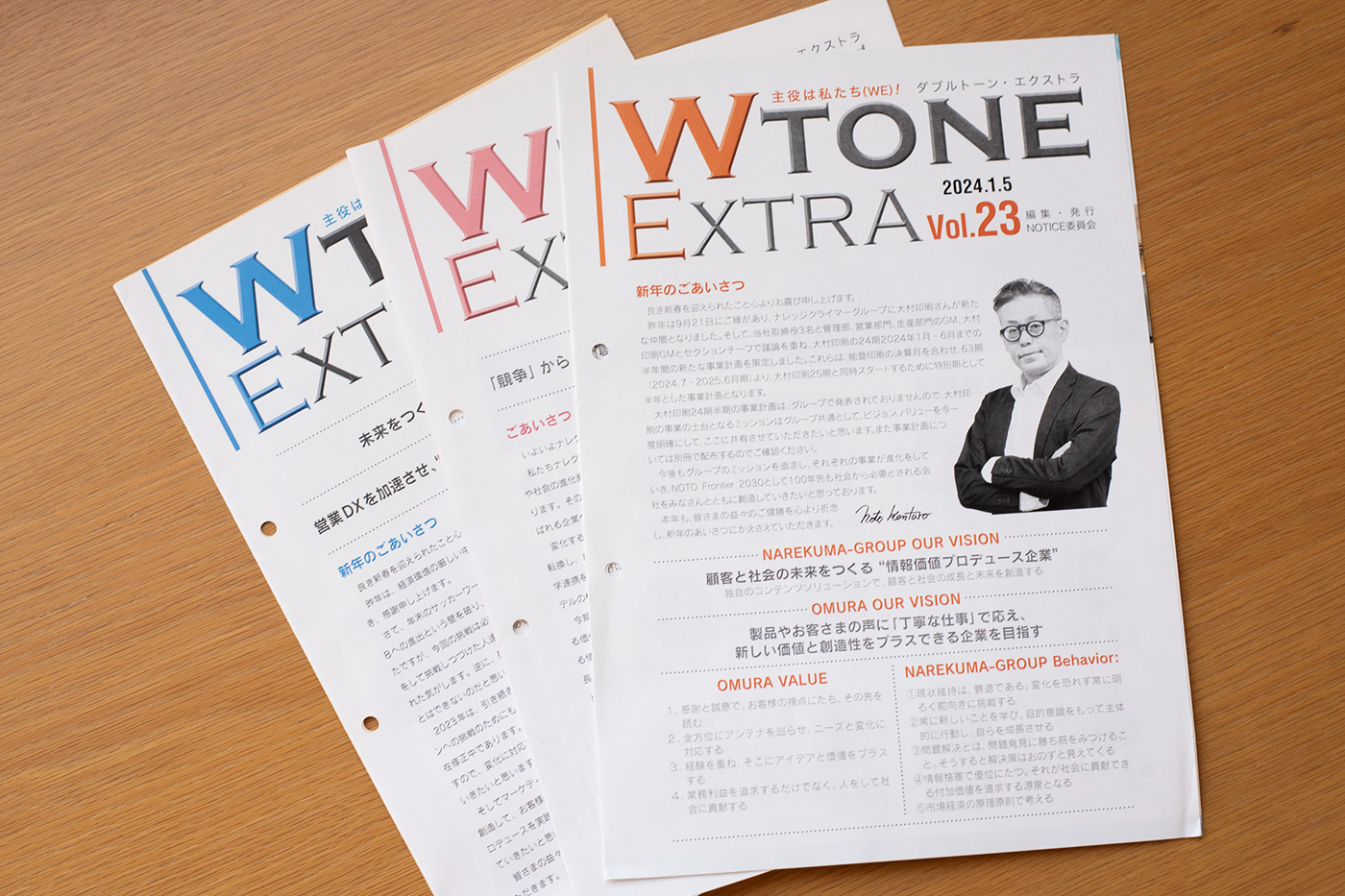

弊社でお手伝いさせていただいた、社内報の事例をご紹介します。

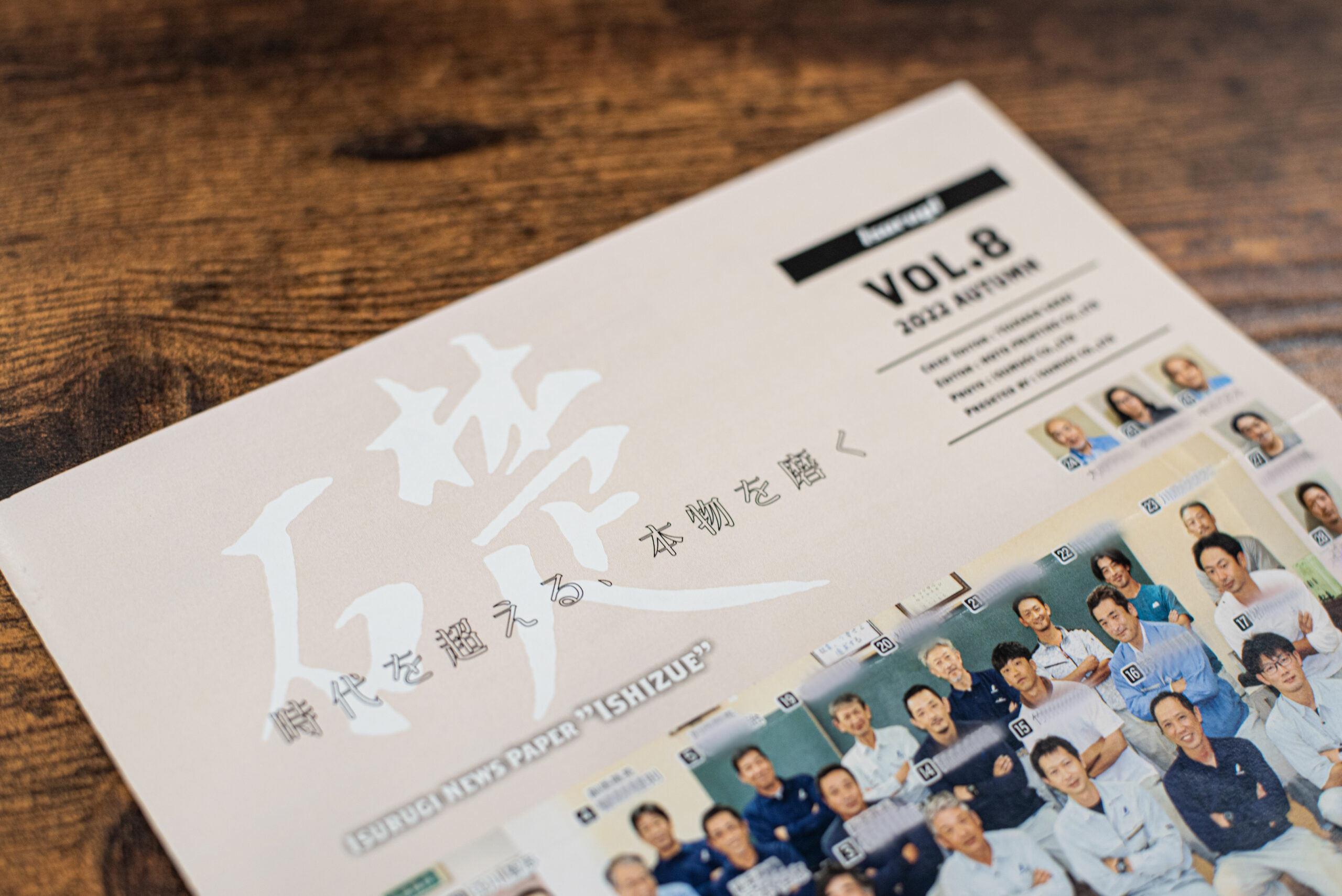

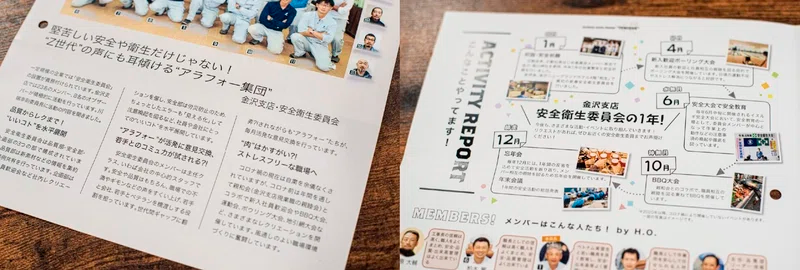

株式会社イスルギ様

「職人が多いためパソコンを持っている社員が少ない」「工事などの業務上、会社に来る社員が少ない」「もっと社員に興味を持ってもらえるような、読んでもらえるような社内報に一新したい」とのお悩みを解決するべく、弊社で社内報をリニューアルさせていただきました。

デザインや文章を柔らかく、分かりやすく、読みやすい見た目のものにリニューアル。1ページ目は実際に取材を行い、読んでみたくなるような見出し・小見出しをつけて記事を制作しました。他にも出版部門を持つ弊社の編集スキルを活かし、中身の文章や体裁を、どう表現したら若手社員が興味を持てるかを考え、提案・修正を行いました。

春・夏・秋・冬の年に4回の発行をお手伝いさせていただいており、以前の社内報と比べて、読みやすく、読んでもらえるようになったとのお声をいただきました。

他にも、技術継承のための動画を長期間で作成させていただくなど、貴重な技術や作業の大事な工程を社内全員に、しっかりと共有できるツール作成のお手伝いをさせていただいております。

能登印刷株式会社

弊社・能登印刷では、社内報「W tone extra」を年2回発行。社内で毎年選定された若手の委員会が企画・編集を行い、印刷会社のノウハウを活かして印刷・製本まで行っています。

毎号社員全員にアンケートを取り、楽しいコンテンツや企画を掲載。また、表紙には社長からのメッセージを掲載しています。この社内報が配布されれば、社内のあちこちで会話が生まれます。

そのほか、全社共通のアプリケーションにある、個人のスケジュールの上の掲示板を活用し、定期的に情報発信をしています。

社内報のよくある質問

Q. 社内報は毎月出すべき?

必ずしも「毎月」でなければいけないわけではありません。

発行頻度は企業の規模や目的、情報量によって異なります。例えば、イベントや施策が多い大企業では月刊で発行したり、中小企業では四半期ごとや、夏と冬の年2回の発行にするケースも多くあります。重要なのは「無理なく続けられる頻度」と「社員が定期的に期待できるリズム」を保つことです。

Q. 紙の社内報は全員に配る?

基本的には全員に届けることが理想です。社員一人ひとりが同じ情報に触れることで、組織の一体感を高めることができます。

ただし、拠点が全国に分かれている場合やコストを抑えたい場合は、一部は紙、その他はPDFや社内ポータルで配信するなど、ハイブリッドな方法も増えています。

Q. 社内報は何ページでつくる?

平均的には8〜12ページ程度が多いです。情報量や発行頻度によって増減しますが、あまりに厚いと制作の負担が増えたり、社員が読みきれなかったりする可能性があるため、短くても読みやすく、内容の質を担保しましょう。

Q. どのくらいの規模の会社がやってる?

社内報は大企業だけのものと思いがちですが、実はそうではありません。最近では社員数50〜100名程度の中小企業でも導入が進んでいます。人数が少ない組織ほど、情報が属人的になりやすいため、社内報で整理・共有するメリットが大きいです。

Q. イニシャルコストとランニングコストは?

制作会社に外注する場合、初期費用(イニシャルコスト)は企画やデザインの立ち上げ費用として10万円〜50万円程度かかることが多いです。その後のランニングコストは、発行頻度やページ数、発行部数によって大きく変動し、数万円〜数十万円程度となります。デジタル媒体なら印刷・配送費が不要な分、抑えやすい傾向にあります。

Q. 社内報のバックナンバーは?

バックナンバーは資産として活用できます。PDF化して社内ポータルにアーカイブするもよし、新入社員研修で活用するもよし、社史や周年誌の資料に転用するもよし。企業の歴史や文化を記録する資料としてうまく活用しましょう。

社内報を使って社員の行動を変えよう!

企業経営において、社員とのコミュニケーションや組織力の強化はますます重要になっています。特に、人材の流動性が高まり、リモートワークやハイブリッド勤務が広がる中では、従業員同士のつながりや企業理念の浸透が以前にも増して課題となっています。こうした状況下で、社内報は単なる情報伝達の手段以上の価値を持つものとして注目されています。

・社員の理解と共感を深める

・情報共有と組織の一体感を促進させ、組織力を強める

・理念やビジョンをしっかりと浸透させ、同じ方向に向くことができる

・話題作りによるコミュニケーション活性化で働きやすい環境づくりができる

・社内のことがよりわかり、モチベーションをあげることで定着率の向上や離職防止につながる

・中長期的な投資としての価値がある

社員とのコミュニケーションを強化し、企業の成長を後押しするために、今こそ社内報の活用を検討すべき時期と言えるでしょう。

社内報制作は石川県の印刷会社・能登印刷にお任せください

弊社・ナレッジクライマー(能登印刷)では、印刷会社として積み上げてきたノウハウや、出版・編集に携わってきた経験を活かし、社員の興味をひく社内報制作をまるごとサポートさせていただきます。そのほかにも、社内専用Webサイトや社内用動画など、インナーブランディング全般のお手伝いを企画・デザイン・撮影などから印刷・製本まで、一貫してさせていただいております。

ご要望やお悩みを丁寧にヒアリングし、しっかりと伴走してサポートさせていただきますので、お気軽にご相談いただければと思います。

石川県に限らず、全国対応可能! ご興味ございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

アーカイブ

- のとのお仕事 (41)

- 基本がわかる!シリーズ (21)

- 成功事例まとめ (8)